本記事は dely Advent Calendar 2019 19日目の記事です。

昨日はWebフロントエンドエンジニアのしらりんくんが「Vue.jsでカスタムディレクティブを使ってユーザーの「見てる」を可視化する」という記事を書きました。ぜひご一読を。表示されて1秒経ったら色が変わる動画が見ていて気持ちいいです。

こんにちは。継続の鬼、kenzoです。

冬ですね。寒いですね。みなさまにおかれましてはますますご健勝のこととおよろこび申し上げます。

。。本当にご健勝でしょうか。風邪をひいていたり、なんとなく体調悪い日が続いている、なんてことはないでしょうか。

「日々開発に打ち込むためにはまず健康でなければならない」

そのような思いからこの1年、自分の体のためにいくつか続けてきたことがあります。

この記事ではその続けてきたこと、それを始めてから続けられた理由、そこから見えてきた新しいことを始めて習慣化させる方法についてお伝えします。

続けてきたこと

ごはんログ

健康は食事から。ということで、自分の食生活を見直し、改善するために1年間ほぼ全ての食事や間食の写真を撮ってTwitterに投稿してきました。

以前、弊社の管理栄養士の同僚が趣味で食生活を見てくれるという取り組みがあり、それに手を上げてお願いしたのが始まりでした。

https://twitter.com/sakkko_dely/status/1067048758322454528

食事を投稿することで、自分が普段食べているものをきちんと把握したり、人の目を意識することでヤバい食べ方を減らすことを期待してのことでした。

一部の例外(家で飲む水や薬、サプリメント等)を除き、朝昼晩の食事に加えて仕事中に食べるおやつ、筋トレ後のプロテイン、デパートでの試食、果ては駅伝中にもらった水まで撮影してTwitterに投稿してきました。

お昼ごはん pic.twitter.com/g2J50q7LWn

— kenzo (@kenzo_gohan) 2019年11月21日

この取り組みは1年間続いたところで卒業?という形で終了することになりました。飲み物 pic.twitter.com/Qz9edDCreV

— kenzo (@kenzo_gohan) 2019年11月16日

体組成記録

日々の自分の体の変化を認識できるよう、毎朝体組成計で自分の体組成を計測しています。その内容はTwitterにも投稿しています。

これも前述の同僚の取り組みに合わせて始めましたが、ごはんログを卒業?した今でも続けられています。

タニタの体組成計を使っているので、Twitter連携で自動でこのような投稿をしてくれます。体重:63.90kg 体脂肪率:15.40% 筋肉量:51.30kg 筋肉スコア:1 内臓脂肪レベル:6.5 基礎代謝量:1509 体内年齢:25歳 推定骨量:2.80 #tanita #healthplanet #beyond2020 #マイベストプログラム

— kenzo (@kenzo_gohan) 2019年12月17日

家トレ

毎日家で筋トレをしています。こればかりは色々な理由(けが等)により1年間は続いてはいませんが、いろんなパターンをやってみて、ここ3ヶ月ほどは継続中です。

筋トレアプリ

筋トレ用のアプリを使って日々家トレをしていました。様々な部位の筋トレメニューを日替わりで提供してくれるアプリでした。けがをして一度途絶えた後、再開時の強度が高めだったためか、復帰したものの長続きさせることはできませんでした。

筋トレグループ

家で腹筋をした回数を報告し合うLINEグループを友人と作って競い合っていました(二人でしたが)。当時はその回数をスプレッドシートにメモして月々の記録をしていました。こちらは数年間続きましたが、他の競合筋トレ台頭の憂き目に遭い、今ではそのグループも静かになってしまいました。

プランクアプリ

これは今でも続いている習慣です。上記の筋トレアプリと同様にメニューを提供してくれるアプリでプランクに特化したものを使っています。こちらも1度けがによる離脱ピンチがありましたが、前回(上記の筋トレアプリ)の反省を踏まえ、復帰時には強度を弱くしてハードルを下げた状態で再開したためか、再度習慣化させることができています。

続けられた理由

以上の習慣について振り返ってみると、やってこれた(やめてしまった)のにはいくつかの理由がありました。

ごはんログ

やります宣言・人に見てもらう

そもそもの始まりが食事を見てもらうためだったということもあるのですが、きちんと「やります!」と宣言し、Twitterに投稿して見てもらうことで、続けざるを得ない環境となりました。

褒めてもらう・定期的なリアクション

ランチや飲み会の場でも摂取する全てのものを撮影してきたので、同席した方から「え、インスタ?インスタ?ww」などと聞かれることが度々ありました。

その度にこういう取り組みをしていますと伝えてきましたが、その際によく「へーよく続けられるね」のようなお褒めの言葉をいただくことができ、続けるモチベーションになっていました。

また、Twitterをフォローしてくれている同僚からも、たまに自分の投稿した食事を話題に上げてもらえることがあり、ちゃんと見てもらえているし続けようという気持ちになりました。

体組成記録

起きたら計る

毎朝起きたら必ず体組成計に乗る。というやり方で実施してきました。

起きたら目覚ましを止めて毎回同じところに向かうというルーティーンの動作ができ、忘れずに実施することができていました。

「起きたら◯◯する」は他の習慣づくりにも良さそうです。ただ、朝起きたら家トレも並行して実施していた時期には、体組成計に乗るのを忘れてしまうこともありました。同時にいくつものことを忘れずにやるのは難しいですね。

仕組みづくり

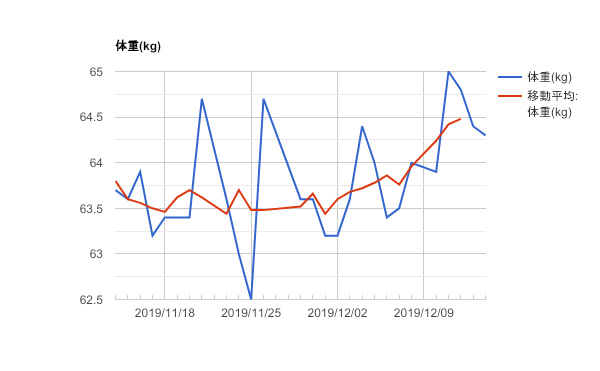

毎日体組成計に乗っていると、自分の組成がどんな変化をしているか知りたくなります。

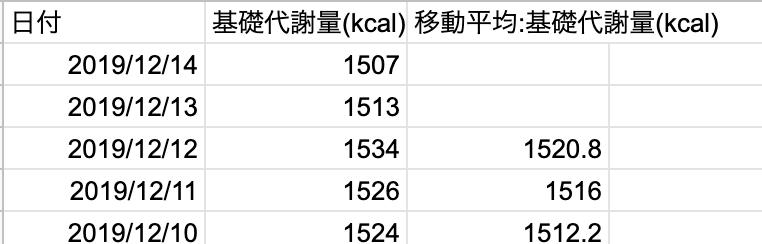

そこで、GASでいくつかの項目の実測値と移動平均のグラフを作成し、その画像をTwitterに投稿するスクリプトを作成しました。詳しくは後述します。

ちょっと手間をかけてスクリプトを作ったので途中でやめたらもったいない。何より自分でスクリプト作って投稿されるグラフが見たい。という気持ちで続けることができました。

グラフ #tanita #healthplanet pic.twitter.com/6VtdxBpBON

— kenzo (@kenzo_gohan) 2019年12月15日

家トレ

カレンダーに○

使用していたアプリではトレーニングが完了するとカレンダーに◯がつきました。

ただやった日に○がつくだけなのに、それが並んで増えてくるとどうしても途絶えさせたくなくて続けていたところがありました。

ただやった日に○がつくだけなのに、それが並んで増えてくるとどうしても途絶えさせたくなくて続けていたところがありました。

成果を報告

友人と毎日成果を報告し合うことで、やらないといけない雰囲気になっていました。 時に褒め合い、時に煽り合うことで互いにモチベーションを高められていました。 ただし、これについては双方のモチベーションや回数に偏りがある場合にはうまく噛み合わないこともありました。

充実感・体の変化

他の2つと比べて時間もかかり負荷も高い家トレでしたが、その分をこなしたときの充実感は高く、毎日やることで「自分、めっちゃやってる」感を得られていました。

これは意外と大事で、休みの日にこれ以外なにもしなくても、「今日は筋トレしたから充実した日だった。 」と思えるくらいのパワーがありました。

また、やっているうちにお腹周りがすっきりしてくる等の体の変化を感じられるようになってきました。

起きたらやる

これも上記の体組成記録と同様、朝目が覚めたらやる形式でやっていました。

筋トレ → プロテイン → シャワーという流れができ、ちゃんと目も覚めるため、うまく続けられていました。

しかし、上記にもあるように、他の朝起きたらシリーズと被ってしまい、その習慣の実施を忘れてしまうこともありました。

高負荷(ダメだった理由)

一度は習慣となっていた筋トレアプリでしたが、一旦離れてしまった後に再開する際にきつめのトレーニングから始めてしまったため、「これからこんなんやってくの、、無理」という気持ちになってしまいました。こうなってしまうと再び習慣化するのは難しく、数日で終わってしまいました。

習慣化させるには

人を巻き込む

一人だけで新しいこと*1を始め、習慣化させて実施し続けるのはかなり難しいことだと思います。

しかし、上記の理由にいくつかある

- 人に宣言する

- 人に見てもらう

- 人と競う

のように他の人を巻き込むことで、「見られているしやらないと」だったり「あいつには負けてられない」というように、始めることや続けることに対するモチベーションを高めることができます。

私はこれによってハードルをかなり下げることができました。ぜひ何かを始める際には身近な方を巻き込んでやってみてください。

負荷を減らす

しんどいものはなかなか続きません。

負荷の高いものでも一度や二度なら我慢できるかもしれませんが、それを長期的に継続していくのはかなり難しいと思います。*2

逆に言うと、初めのうちはかなり簡単なこと(こんなんでいいの?くらい)から始めると、比較的簡単に続けることができると思います。

負荷を高めるのはそうして簡単なことを続けられた後でよいと思います。

もったいない

「もったいない」という気持ちも習慣を続けていく上では役に立ちました。

上記の例であげた「せっかくスクリプトを作ったし使わないと」「せっかくここまで◯をつけたし途切れさせたくない」といった、せっかくやってきたのにもったいないという気持ちによって続けられた部分はありました。

一見するとサンクコストの説明で悪い例として使われそうなこの心の動きも、良い行動の習慣化にはうまく利用できました。

習慣化のためにはちょっとひと手間かけたり、自分のやってきた積み重ねが見えるようになっていると、離脱の防止になるのでおすすめです。

まとめ

習慣化することは気持ちの勝負のようなところがあります。ですので、いかに自分がそれをやる気持ちを高められるか、やりたくない気持ちを抑えられるかが決め手となります。上記の内容もほぼそのどちらかに当てはまるものとなっています。

今回は私が習慣化してきた内容を振り返り、その要素をご紹介いたしました。これがみなさまの習慣化に少しでも役立てばと思います。

また、これらは個人の経験ベースの話なので、心理学等に基づいた習慣化の話とは同じところも異なるところもあり、見比べてみても面白いと思います。

おまけ

体組成のTwitterへのグラフ投稿の自動化

体組成計記録において作成した、Twitterに投稿した毎日の体組成データを元にグラフを描画し、その画像をTwitterに毎週投稿するスクリプトの詳細です。 基本的にはGASで下記のことをやっている感じです。

- Twitter APIの使用準備

毎日の投稿を蓄積

自分のTwitterの投稿から特定のタグをついたものを取得

https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json?user_id=TwitterのID&count=20&trim_user=tパースして項目毎にスプレッドシートに保存

- ついでに平均値を計算してそれも保存

毎週グラフをTwitterに投稿

必要な日数分のデータを別シートにコピー

グラフを描画

- Twitterに投稿

グラフ #tanita #healthplanet pic.twitter.com/6VtdxBpBON

— kenzo (@kenzo_gohan) 2019年12月15日

実際に使っているコードに近いものがこちらです。

TANITAの体組成計連携Tweetを元に作成したグラフを投稿 · GitHub

おわりに

明日はAndroidエンジニアのtummyさんによる「何もわからない状態からいち早く脱するためのコードリーディング法(Android 版)」です。お楽しみに!

delyではエンジニアをめちゃめちゃ募集中です。ご興味ありましたらぜひこちらから!

delyの開発について知りたい方はこちらもあわせてご覧ください!